Di sebuah sore di tahun 2022, seorang perempuan muda di Bandung menyeruput jus hijau sambil menatap video TikTok. Di layar, seorang wanita berkacamata tegas—disebut “Dr. Maya”, menjamin bahwa racikan daun kelor dan nanas bisa menyembuhkan kanker. Dua bulan kemudian, perempuan itu meninggal. Tumor yang semula stadium awal telah bermetastasis. Keluarganya baru tahu: “Dr. Maya” tak pernah kuliah kedokteran. Latarnya? Mantan sales obat herbal yang membeli gelar doktor dari situs gelar palsu. Kisah ini bukan sekadar duka keluarga. Ini potret zaman: media telah menjadi panggung di mana kepakaran sejati dibunuh perlahan, digantikan oleh ilusi yang dijual sebagai kebenaran.

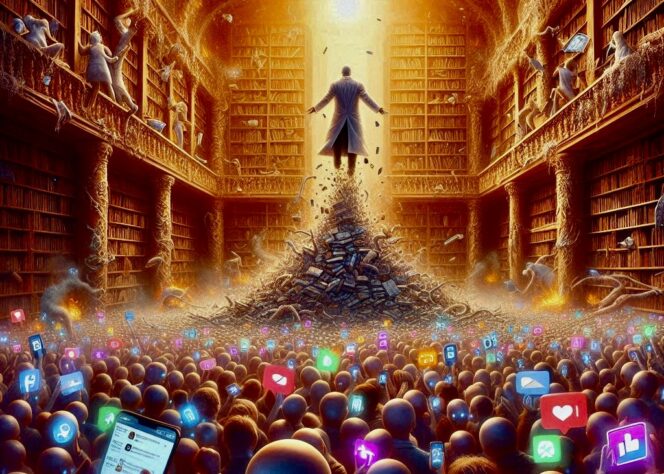

Tom Nichols, dalam The Death of Expertise(2017), menggambarkannya sebagai “epidemi ketidakdewasaan intelektual” bahwa masyarakat lebih memilih dongeng yang nyaman ketimbang fakta yang pahit. Lihatlah bagaimana studio televisi menjelma menjadi pasar loak gelar. Seorang influencer kecantikan dengan 500 ribu pengikut tiba-tiba menjadi “pakar parenting” karena punya dua anak. Seorang mantan kontestan reality show diundang sebagai “analis politik” hanya karena jargonnya viral di Twitter. Di sini, kamera tak merekam proses verifikasi—ia hanya menangkap senyum manis, kostum necis, dan kalimat-kalimat yang terdengar nyarismeyakinkan.

Psikolog media Sherry Turkle (2015) menyebut ini “krisis kedekatan palsu”. Di era digital, publik lebih percaya pada sosok yang “terasa seperti teman” ketimbang profesor dengan puluhan jurnal ilmiah. Media memanen kerentanan ini: memilih narasumber yang piawai memainkan emosi, bukan yang menguasai substansi. Contohnya kasus Andrew Wakefield—dokter gadungan yang memicu gerakan anti-vaksin global. Meski 97% studi membantah klaimnya, media massa tahun 1990-an memberitakannya sebagai “kontroversi”, seolah ada dua sisi yang setara. Hasilnya? WHO mencatat 140.000 kematian campak pada 2019, sebagian besar karena imbas hoaks yang ia sebarkan.

Lalu, mengapa media menjadi komplotan dalam tragedi ini? Jawabannya bukan pada teknologi, melainkan krisis moral industri. Platform media mengukur kesuksesan dari engagement—bukan akurasi. Seperti dikritik pakar komunikasi Donald Nathanson (2004), “Kemarahan dan kekaguman palsu lebih mudah dijual ketimbang fakta yang dingin.” Algoritma tak peduli apakah seorang “ahli” itu kompeten; yang penting kontroversinya bisa menahan jempol pengguna. Di Indonesia, UU Pers No. 40/1999 tak mengatur sanksi bagi media yang menampilkan narasumber fiktif. Bandingkan dengan Jepang: pada 2021, stasiun NHK didenda ¥50 juta karena menampilkan “ahli ekonomi” yang ternyata karyawan toko online. Tanpa denda yang menyakitkan, media kita akan terus jadi pabrik legitimasi abal-abal.

Seorang produser acara kesehatan di Jakarta pernah berbisik: “Kalau narasumbernya nggak ‘sexy’ di layar, rating jatuh. Sponsor kabur.” Di sini, logika bisnis mengalahkan integritas. Nichols (2017) menulis pedas: “Di industri yang sakit, kepakaran diukur dari seberapa lama Anda bisa menahan penonton di sofa, bukan dari seberapa dalam ilmu yang Anda miliki.” Akibatnya, kita semua menanam bom waktu. Di Filipina, kasus “Dr. Farrah”—dokter palsu yang tampil di 15 stasiun TV—memicu 23 kasus overdosis obat tradisional. Di AS, podcast Joe Rogan yang menyebarkan mitos vaksin COVID-19 dikaitkan dengan 9.000 kematian yang bisa dicegah (The Lancet, 2023). Tapi di balik angka-angka itu, ada kehancuran yang lebih halus: publik mulai ragu pada semua otoritas. Seperti kata filsuf Hannah Arendt, “Lingkungan yang dipenuhi kebohongan bukan hanya menghasilkan ketidaktahuan, tapi juga keengganan untuk percaya pada kebenaran apa pun.”

Namun, di tengah keputusasaan, selalu ada celah cahaya. Ajarkan anak-anak untuk bertanya: “Siapa kamu sebenarnya? Apa buktinya? Dari mana klaim ini berasal?” Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: “Memberi seseorang seekor ikan memberinya makan untuk sehari. Mengajarnya memilah informasi memberinya kehidupan.”Bayangkan algoritma yang tak hanya mengejar clickbait, tapi juga memberi “poin kredibilitas” pada narasumber. Platform seperti NewsGuard sudah mulai melakukannya—mengapa kita tidak? Media harus berani memperlambat diri. Seperti kata Goenawan Mohamad: “Jurnalisme bukan tentang kecepatan, melainkan kedalaman. Bukan tentang siapa yang pertama, tapi siapa yang paling jernih.”

Pada 1986, Umberto Eco memperingatkan: “Media sosial akan memberi suara pada jutaan orang bodoh.” Tapi ia lupa menyebut bahwa media arus utama bisa menjadi panggung mereka. Kita telah sampai di persimpangan: melanjutkan budaya “asal viral”, atau merawat kembali martabat kepakaran. Pilihannya bukan hanya menentukan nasib media, tapi juga peradaban. Sebab, seperti ditulis Nichols: “Masyarakat boleh membenci ahli, tapi mereka tak bisa hidup tanpa ahli.”

Mungkin suatu hari nanti, di layar kaca, kita akan melihat wajah-wajah baru: bukan penipu berjas, tapi ahli yang rendah hati. Sampai saat itu tiba, tugas kita adalah tetap kritis—seperti obor di tengah kabut.

Penulis: Ahmad Taufiq – Pengurus Lakpesdam PCNU Kab. Magelang

Referensi:

Wawancara dengan Produser Televisi Jakarta (2023).

Nichols, T. (2017). The Death of Expertise.

Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation.

The Lancet Study on COVID-19 Misinformation (2023).